*Calend Okinawaに連載していた田原あゆみの「暮らしの中の旅日記」から転載している過去の記録たち

私にとって humoresque (ユーモレスク)のニットは、日常着の中でも特別な位置にいます。

よく着たくなるのです。

なんといっても着心地がいい。

去年の夏はリネンのニットのお世話になり、この冬にはカシミアに包容されてぬくもりある着心地に癒されたものでした。

写真は humoresque のデザイナーの渡辺さん。

カシミアのシンプルなドレスを着ている姿がぴったりと彼女の雰囲気に似合っています。

しかししかし。

カシミア好きの皆さんはよく知っているように、糸の縒りが強いと毛玉にはなりにくいけれど、カシミア独特のやんわりと包み込むような風合いを活かした糸は撚りが甘めのものの方が断然気持ちが良い。

そしてそのような撚りの甘めの糸を編んだお洋服は、着心地がいい分毛玉が出来やすいのです。だんだんと暖かくなってきて、春がそこまで来ています。

沖縄は春の後ろに初夏が手を振っているのが見えている今日この頃。

今回の記事では、カシミアやウールの毛玉のお手入れを取り上げてみましょう。

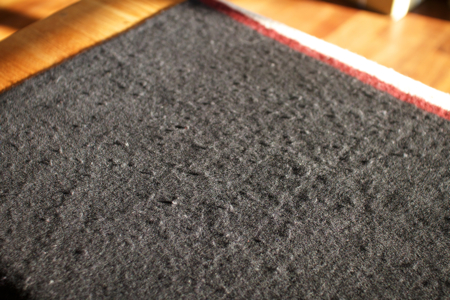

こちらは私が10年ほど愛用しているカシミアの大判ストール。

すごく、すごく温かくて、肌触りのいいカシミアがふんわりと身体を優しく包み込んでくれます。

けれど、これがまた毛玉になりやすいのです。

大好きなお洋服に毛玉が出来ると、気持ちは少ししょんぼりしませんか?

私は毛玉が沢山出来たニットやウールのお洋服を着て外出したとき、なんだか堂々と出来なくて、肩を丸めたくなるような気持ちになるのです。

誰かを待ちながら毛玉をどんどんむしりだしたり、毛玉やそこに絡み付いた毛やくずに日が当たって浮き上がってきたりすると、みんなにばれないかと居心地が悪くなってしまってお家に帰りたくなったこともあります。

なんともいいかっこしいな自分ではありますが、それもまた人のかわいいところですよね。

それにしても、毛玉がきれいに取り除けたらどんなにいいでしょう!

いろいろ方法はありますが、まずは一番身近ですぐに出来る指で毛玉をむしり取る方法。

このシンプルな方法しか昔の私は知りませんでした。

毛玉取り機なるものがあるのは知っていましたが、なんだか毛玉にそんなにお金をかける気にもなれずに、記事を読んでは電動の機械をソフトなカシミアやかわいいウールの上に這わせるのは、ちょっと強引な気がしていたのです。

きっと誰でやってみたことがあるでしょう。

こうして、浮き上がった毛玉を指でむしり取ってゆくのです。

以前 humoresque のニットのお直しをお願いした時に、工場の人が私のニットに出来ていた毛玉を取ってきれいにして返して下さった事がありました。

そのニットの工場の人曰く、指でむしり取る方法が一番です、とのこと。

けれども、指でむしり取る度に気になっていたこと。

それは、毛玉をむしり取る時に毛玉以外の毛も引っ張られて取れてしまうこと。

大事な毛が無くなってしまわないのか?

薄くなってしまわないのか?

極端ですが、そんなことも心配です。

それから、引っ張った時に編み込まれていた毛が伸びて飛び出してくるので、それがまた摩擦を受けて次の毛玉のきっかけになるのではないだろうか?

そんな風に想像してしまって、どうも気が進みません。

なので、この日私は思い切って毛玉取りにはどの方法が一番効率がよく、自分の性質に向いているのか?

という実験をしてみたのでした。

去年までの私の毛玉取りの飛び道具は、T字カミソリでした。

毛玉が出来た素材の上をそっと、T字カミソリで優しくなでていくと、毛玉の丸まった部分だけが刈り取られてゆくのです。

腕のグリップはあくまでも柔らかく、力を抜いて、優しくなでてゆく。

こつは決して歯を立てたり、力を入れない事。

カミソリの歯は皮膚が切れないよう安全設計されているので、ゆっくりとですが表面に浮き出ている毛玉だけが刈り取られていきます。

刈り取られた毛玉は、まるっこくなった部分だけ。

なかなか優秀なT字カミソリ。

手でむしり取った方と、T字カミソリ刈り取った後、結果は一体どんな風に違うのでしょうか?

手でむしり取った部分。

少し全体的に起毛した感じがします。

T字カミソリで刈り取った後。

毛玉の上だけが刈り取られるので、風合いはとてもいい感じです。

去年まではこのやり方が一番いいな、と思っていました。

実は今回、試してみたいことがあったのです。

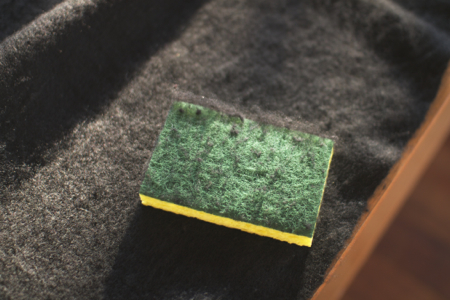

それは以前耳にした、スコッチのスポンジの裏がいいらしいという噂。

そうです、あの誰でも知っている食器洗いの黄色いスポンジと緑色の鍋のおこげを落とすプラスティックのガジガジのついたあれです。

しかも、鍋洗い用のがじがじの部分がいい具合に毛玉を絡めとってくれるらしいのです。

プラスティックの細かい繊毛の間に毛玉の部分が吸い取られるように無くなってゆくので、ある人は機械を使うよりずっと機能的だ!と書き込んでいるのを、私はネット上で発見したのでした。

しかし、誰も丁寧な画像を付けて紹介している人はいないので、よし、私が実際にやってみようと決心したのです。

けれども、比較的安価なウールのニットならやりやすいものの、私のうちにある毛玉持ちはあのカシミアのストールと、humoresque のニットドレス。

おそるおそる、10年選手のこのストールにスコッチを這わせてみたのです。

さて・・・・・

そっとなでるように、ストールの表面をスコッチでなでてゆくと、なんだかいい感じに毛玉が取れてゆきます。

しかも早い。

これは・・・・・便利かも・・・・・。

T字カミソリや、指での作業と比較にならないほどのスピード感に、せっかちな私はうれしくなってきました。

どんどん取れるのです。

ただし、決して力を入れて押し付けるのではなくて、表面をやさしくなでるだけ。

取り除いた後も、結構きれいです。

この日の私の作業の効率は、この毛玉の量を見ると分かります。

一番楽しく作業が進んだのは、やはり効率の良いスカッチ。

指の作業で出た毛玉の雰囲気と、スコッチの毛玉は少し似ています。

ただ、表面にかかる力の具合がコントロールしやすくて均一なので、仕上がりはスコッチの方がきれいでした。

T字カミソリは一番ゆっくり。

時間はかかりますが、きれい度は満足が高かったです。

しかししかし! スコッチの吸引力(そう言いたくなります!)を知ってしまったら、私にはこれが一番向いているような気がしたのでした。

ゆっくりと鼻歌まじりに時間をかけて、T字カミソリを使ってお手入れをする。

ゆとりがあって、とてもうつくしい風景です。憧れます・・・

その方がもしかしたら向いている人もいるのかもしれません。

牡羊座で血液型がO型の私には、結果が眼に見えて体験できるのが向いているようです。

何も星座や、血液型で推し量ることではないのかもしれませんが、何かの参考にされて下さいね。生まれ持った性質は、毛嫌いして矯正しようとすると辛いばかり。

これはどうにも変えることの出来ないことなので、楽しく受け入れて私にはこちらの方法が最適でした。

上の写真の状態から、毛玉が取れて再びつややかな風合いが戻った私のストール。

うれしいものです。

本当に!

来年またこのストールを身につけるのを楽しみにして、たたんでクローゼットの中にしまったのでした。

まだ肌寒い日もありますが、季節は変わって、春へ、初夏へと。

お洋服の素材もウールから、コットンやリネンへと。

南の島沖縄では、リネンやコットンが一番長い期間着れる素材です。

humoresque のニットも、カシミアからリネンへと変わりました。

humoresque ユーモレスク

秋冬はカシミアを、春夏はリネンのニットをメインで作っているブランドです。

ドボルザーク作曲のhumoresqueという楽曲は、きっと誰もが知っているメロディ。無意識に鼻歌で歌ってしまうように、心地よく着れる日常着を作りたいと始めたと渡辺さんは言っていました。ちょうど良い糸を、ちょうど良い形で編んでみたい」という思いから作られた上質で快適な日常着。リネンのさらっとした素材は着やすくて、レギンスを下に着たり、コットンやリネンのパンツの上から着たり、わたしも日常のおしゃれ着としてずいぶん重宝しています。ユーモレスクのニットは、素材感が活きていて、いつだって着たくなる不思議な服です。ゆったりとしているようだけれどラインはすっきり。パターンがいいのでしょう。

着心地は言うまでもなく、着てみるとそのシルエットの美しさが際立ちます。

沖縄はリネンやコットンを着る季節になったのですが、また寒さが戻ってきてウールのソックスを履いてみたり、ストールやカーディガンを羽織ったり。

いろんな素材が混在しているうりずんの季節。

皆さんも、冬の間にお世話になったウール製品を完全にしまい込む前に、是非この毛玉取りをお試し下さいね。

やさしく、なでるように。

自分がやってもらいたいようなタッチで、大好きなお洋服をケアするのもいいかもしれません。

この春も、コレクションの発表があるので東京へ毎週のように通うことになっています。

その時にみたこと感じたことを、またカレンドの記事やShoka:のHPにて報告いたします。季節の変わり目、今しか体験できないことを楽しんで下さいね。

田原あゆみ

…………………………………………………………………………………………………………………

終了したイベントです

次回の初夏の企画展

2年越しの mon Sakata展 vol 3

4月18日(金)~27日(日)

素材感も、色も、形も楽しみたい!

そんな人にはmon Sakataのお洋服がぴったりです。

毎日着たくなる、コーディネートも重ね着も楽しい。

mon Sakata展は、2年に1回。待ち遠しいのです。

2014年は、楽しいことが目白押し。過去2回の沖縄での企画展が雨だったという、坂田敏子さんも今年こそは晴れた沖縄の空と、輝く海が見たくてわくわくしていることでしょう。

お待たせしました。楽しみですね。

暮らしを楽しむものとこと

Shoka: