*Calend Okinawaに連載していた田原あゆみの「暮らしの中の旅日記」から転載している過去の記録たち

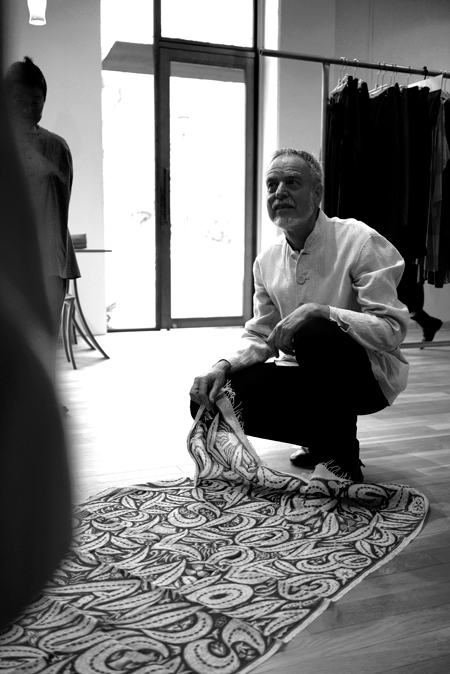

友人であり、私の敬愛する Jurgen Lehl(ヨーガン レール)さん。

彼は、自身の目がとらえる自然の中の美からインスピレーションを得て、それをモチーフとして衣服や雑貨をデザインし企画して来た。若い頃ヨーロッパでテキスタイルの仕事をしたあと、3~4ヶ月の滞在予定で訪れた事がきっかけで、日本に拠点を移して40年が過ぎたそうだ。

母の代から縁があって、レールさんの仕事に触れ、本人と交流をしてきた。その交流を思い起こしながら、時折不思議に感じている事がある。

それを言葉にすると、なぜか何年経っても“ 飽きない”という事。

その言葉だけを受け取ると、変な風に感じる人もいるかもしれけれど、人は年月とともに変化するものだと思っている。

10年前の私と、現在の私は違うし、20年、30年前となるとそれはもう別人のように生活も考えも全く変わっている。

そうやって、変化して以前より少しずつ成熟してきたように感じても、まだまだレールさん自身と彼の仕事から新鮮な驚きが消えないのだ。

ほってもほってもつきない泉のように、彼の考えや、もの作りの姿勢からはまだまだ受け取れるものがある。

すごい事だと思っている。

レールさんと一緒に過ごしている時に、特に印象的なのが彼の持つ「目の力」。

視点というのは、有形無形どちらにも持つ事が出来る。そのどちらもレールさんの「目の力」は卓越している。

一緒に海辺を歩いていても、はっとするようなものをすごい速さで見つけ出すのだ。

まるでものが目に飛び込んでくるような、そんな速度。

それはとてもうつくしい形をしていたり、じわじわと深い味わいが出てくる深遠なる美を秘めていたり、ユニークだったり、茶目っ気があっったり、楽しかったりと、魅力溢れるものばかりなのだ。

ちょっと遅れてやって来た私は彼の手にしたものを見てずるい、と思う。

やられた、と。

ちっ。表情にださないで心の中で舌をならす。

しかも彼は健脚で、ビーチサンダルで歩きづらい砂地の道を滑るように歩くのだ。目も早くて、足も速いし、手もずっと長い。

ああ、もうどうやったってかなわない。

同じ事をやっても駄目だと悟った私は、猫背になって砂浜に覆い被さるように、じっくりと探す。時には、砂浜に打ち上げられた流木や、干涸びた海藻をよけたその下に、何かうつくしいものが隠れていないかと、しつこくはいずり回るのだ。

浜辺についたレールさんの足跡から出来るだけ離れたところを歩きながら、彼がまだ見つけていない何かを見つけようと。

浜歩きの後、レールさんが選んだものを見ていると、最終的にはやっぱりそれ私も欲しいわ、となる。

そんなレールさんの視点を基盤として営まれてきたからこそ、ヨーガン レールというブランドはこんなに長く愛されているのだろう。

彼の視点から生まれたものは、人々を魅了するのだ。

レールさんのコレクションのごく一部。

あれだけ浜辺をはいずり回って探し当てた私の宝物は、急速に色あせてしまう。

なんてなんてきれいなのでしょう。

彼は究極の目利きだ。

私はそう信じている。

そんなヨーガン レールさんの仕事は、テキスタイルや服、ジュエリー、テーブルや椅子などの家具、食器やスプーンなどのカトラリーのデザイン企画など。後は選ぶ仕事だ。

自然のなかから、目に留ったものを選び取り、それをくらしの中に“どうですか?”と、差し出す仕事。

現在本社の一階にあるbabaghuriのショップで開催されている「自然の工房」というイベントがその代表だと思う。

珊瑚を箸置きにしている人は、私をはじめとして世の中に結構いるだろう。

けれど、やはり圧倒的にセレクトが良いのだ。

グループに分けて、セットにしているそのコレクションのうつくしさにもそそられる。

それから見せ方もとてもいい。

トップの写真の中のレールさんが手にしているスカーフには藍のプリントが施されている。

Shoka:にも入荷しているこのスカーフにはインドネシアのバティックの柄のような、自然の中の花や蝶蝶や、他にも様々なシンボルがハッピーに収まっている。

そして、この柄の中には、自然讃歌ともう一つのメッセージが隠されている。是非彼の little protesta を読んでみて欲しい。

ババグーリブログと名付けられたこのブログは、レールさんから発信されているもので、彼が主催している企画展の案内や、音楽のセレクト、自然の中から見つけたうつくしいものが並んでいる。

このブログを覗いてみると、レールさんの視点に触れる事が出来る。

そんなレールさんのお仕事の中から、Shoka:で2014年5月23日(金)から始まっている、「初夏のお出かけ展」では山羊革を手で編んだメッシュのバッグ・ポーチ・サンダル・シューズ、藍染めやメタルフリーの染色を施したストール、インドの天然石の瑪瑙で作った一点もののジュエリーや、季節を楽しむ天然素材の服たちを揃えてみた。

他にも、trippenのシューズやShoka:のセレクトしたリネンやコットン素材の服たちで、Shoka:のスペースには一足先に夏の快活な風が吹いている。

今年は旅行用の大きなメッシュのバッグや、かごのように小さなバッグまで様々な色と形のものが楽しめる。

小さなゴートメッシュのバッグ。

手で持ってみると、サイズのかわいらしさがより分かりやすい。

普段大きなバッグにたくさんものを詰め込んで持つタイプなので、このサイズの身軽さに憧れる。

お財布と携帯だけを入れて、軽やかに歩いてみたい。

パソコンと、眼鏡と、本と、両替バッグや、スケジュール帳や・・・いつからこんなにものを持ち歩くようになってしまったのやら。

バッグ以外にも、夏らしいサンダルたちもやってきた。

スリッポンはずっと欲しくて、待っていた形。

なんて良い色と形なのだろう・・・・。

10年ほど前にヨーガン レールで買って、履き込んだ牛革のスリッポンがあまりに便利なので、何時かメッシュのスリッポンが出ないかなと待ちに待っていたのだ。

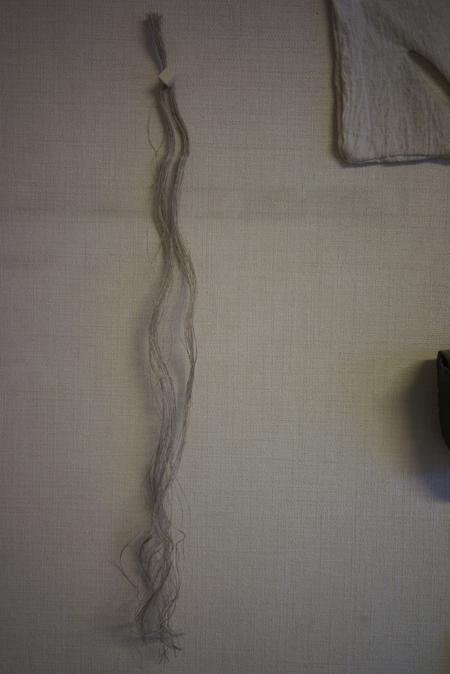

このゴードメッシュの製品は、山羊革を細いリボン状にカットしたものを、中国の職人さんたちが手で編み上げて成形し仕上げてゆく。

以前その行程を動画で見た事があるが、機械でカットされた革の細さと、その革を手で編み上げる職人さんたちの手元に釘付けになった。

バッグの底に丸みをだすために編む方法や、変わり編みの手の器用さといい、手仕事には程よいぶれがあってきっちりとした機械の仕事には無い味わいが出てくるのだ。

職人さんの手の違いから出る編み上がりの表情もまた良いものだ。

去年と一昨年に開催したメッシュ展の時の記事の中には私の母の20年来の愛用品が載っている。

経年変化もうつくしく、しなやかに育ってゆく艶を眺めていると愛着がわいてくる。

興味のある方は是非読んでみて下さい。

2013年 世代を超えて残るもの 手編みのゴートメッシュと、大切に作られた服

2012年 「暮らしの中の旅日記」 母のバッグたちと、バッグと靴展始まりますの巻き

ヨーガン レールのプレスのヨネちゃんがかけているのは、夏物のスカーフたち。

手前の柄は邪悪なものから身を守ってくれる祈りの言葉がサンスクリット語で描かれているそうだ。

一見そう見えないのが、面白いし、さわやかな風が吹いているように感じる。

身につける人だけが知っているメッセージ。

水に文字を映したような揺らめきがとてもきれい。

直接的でないこの方法の中にも、レールさんの洗練された視点を感じる。

こちらは、インドのグジャラート地方にあるラタンプールで採れた瑪瑙の原石をペンダントにしたもの。

全く人工的な研磨は行わず、形も色も自然のまま。

自然の中で何万年もかけて、この形になっているのだ。

見つめていると、まるで惑星のようにも見えてくるし、砂漠のようにも、塩湖のようにも見えてくる。

この瑪瑙たちも、現地を何度も訪れてレールさんが自分で集めてきたものだ。

きっと、浜辺を歩く時のように素早くうつくしい原石を見つけて、どんどん歩いてゆくのだろう。

話を海辺へと戻そう。

先日のゴールデンウイークの事だ。

レールさんは石垣島にいる時には毎日のように浜辺を歩いては、様々なものを拾い集めている。

私も数日一緒に過ごして、毎日毎日海辺を歩いた。

だいたいは、レールさんの歩調と見つけるスピードについていけずにいるのだが、たまに一緒に肩を並べて歩く。

そんな時には、「あ、それ、ピンクの」とか、「その青いの」と、言って私の前にあるものまで先に探し出してしまう。

それを聞いてから、私はきょろきょろとして、やっと見つけては袋に入れる。

「レールさんって、視力が良いの?そんなに速くどうやって見つけるの?」

そう聞いた時に、面白い答えが返ってきた。

「目が勝手に動くよ」

目が勝手に動く・・・・・?

目をまん丸くしている私に、説明してくれた。

目が勝手に動いて、とらえるものが面白いのだという。

「こんなものが欲しいと探していると、そのものが頭にあるからそれ以外は見つからないよ。けれど、目が勝手に動いたものを手にとると、面白いものが見つかるよ」

と。

ほほ~。

目に任せると、自分の概念を超えた形やものと出会えるという事か。目が勝手に動く・・・・

それを日本では「目が利く」というのだな。

レールさんはやっぱり目利きな人なのだと、感心する私。

そして、こんな話を聴く事が出来る事が嬉しいのです。

おまけ

レールさんと浜歩きをしていると、ときにこんな思いがけない事も起こる。

生き物の力強さも、太陽の光も、犬たちの好奇心も、緑の青さも、みんなうつくしい!

そんなヨーガン レールさんの視点を基に作られた、バッグや靴、スカーフや、お洋服たちを集めて「初夏のお出かけ展」を開催中です。

6月15日(日)まで。

ヨーガンレールの仕事を知っている人も、未体験な方もこの機会に是非触れにいらして下さい。

終了したイベントです

夏のお出かけ展 vol2 5月23日(金)~6月15日(日)

(会期中の火曜日は定休日になります)

夏のお出かけ展第2弾は、ヨーガンレールの夏服と、

山羊革のリボンを手編みしたメッシュのバッグやサンダル、

靴たちがShoka:にやってきます。

もう何十年も使っている方達にしっかりと信頼されているヨーガンレールのメッシュ製品。

どんなものがみれるのか、私もとても楽しみです。

そうそうイラストの女性が持っているメッシュのバッグは、何とリバーシブル。

オレンジ一色のバッグの内側を表にだすと、こんな風に格子模様が出てくるようになっています。気分で変化を楽しめるそんな楽しいものに仕上がっています。

暮らしを楽しむものとこと

Shoka: