*Calend Okinawaに連載していた田原あゆみの「暮らしの中の旅日記」から転載している過去の記録たち

東京へ行くと、どんなに時間がタイトでも坂田敏子さんに会いたくなる。

マイペースで、正直で、ユニーク。

会ってお話しすると、私はいつも小さなびっくりを体験する。

一番最初にお会いした時に、まず沖縄の形について聞かれた事は数ある魅力的な方々とのエピソードの中でも輝いている。

そのときの事は2012年の mon Sakata展 の時に書いた記事をどうぞ。

「mon Sakataが生まれる手」

ひょうひょうとしていたり、

くくくっと笑ったり、好奇心に素直で意外性に富んだ坂田さん。

笑顔がチャーミング

まだ仕事をするのに力が入っていた当時の私は、初めて敏子さんと打ち合わせをした時にしっかりした人を印象づけようと、身構えていた。

どんな空間でどのような企画展を開催したいのか、目標金額や、数字でいくらくらいの納品をするのか、そんな話をするのだとばかり思っていたのだ。

当時私はフランチャイズのショップを経営していたので、イベントを開催するとなるととなるとまずは目標の予算を聞かれ、相手はその予算に応じて投入金額を算出する。なんだか味気が無くて好きじゃなかったけれど、感動やストーリーを語る前に、働く大人として数字をしっかりと把握する事は当たり前の事なんだと思っていた。

結局、敏子さんは一切数字の話をする事は無く、沖縄の事を独特の視点からあれこれ聞いて、「2年先なんてどうなっているのか全く分からないわね。元気で仕事ができているのかしら?

でもきっとあっという間よねぇ」と、ふふふっと笑った。

一瞬で私は肩の力が抜けて、心が軽くなった事を覚えている。

そして帰り道、私はうれしくて泣いた。

「あなたの仕事が好きです。こんなところがすばらしいのでそれを私はみんなに伝えたいのです」

それが私の仕事の軸。

そこからまっすぐに仕事ができるんだと、それがうれしくて涙が出てきたのだ。

決して数字でくくられる世界ではないのだ。

まず感動があって、そこからまっすぐに始まる道。そこに立てた気がして無性にうれしかった。

今回お会いした時にテーブルの上に置いてあったカレンダーも、なんだか真っ白。

制作や全国に散らばっている様々なギャラリーでの企画展が月2回は入っているので、いそがしいであろう方なのに。

なんだか面白い。敏子さんはカレンダーの上に何を見つめているのだろうか?

少しずつ、少しずつ、人を知る愉しさをこの仕事を通して味わっている。

私は仕事部屋を尋ねるのが好きだ。

その人の視点や思考、知りたい事や好きなものがそこには散らばっている。

それを見ていると、自分が知ったつもりになっているその人の「未知」の方が圧倒的に大きいのだという事に気づく。

未知は、わくわくの源だ。

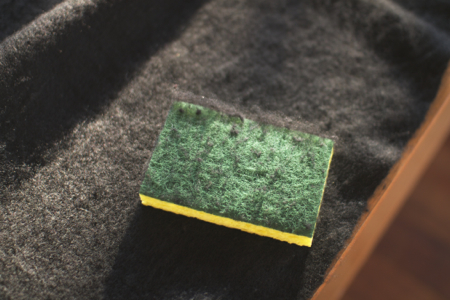

敏子さんの仕事場には、あちらこちらに繊維が置いてあったり、クリッピングされていたり。

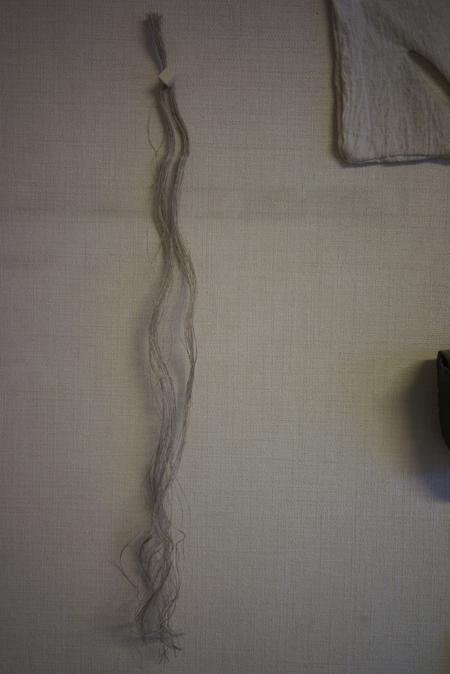

手に取って眺めていたくなるような不思議な糸の固まりが、棚の上や床に置かれた籠の中、壁の上に見つける事が出来る。

古いリネンの糸

綿糸

古くてうつくしもの

そそられるタイトルの本

強すぎない、鮮やかな色

ひなびた色

あ、ここにも。

どこかで出会って、敏子さんをとらえた繊維や素材。

敏子さんが、そこに飾る事で身近においておきたいものの中に 私はmon Sakata を探す。

言葉にはできないし、未知にこれといった大きな変化は起こらないけれど、なんだかとても楽しくなってくる。

面白いなあ、敏子さんは、そんな印象だけがどんどん深まってゆく。

限定しない方が面白い。

敏子さんは服作りを専門的な場所で学んではいない。

小さな頃にお母様がお洋服づくりが好きで、まず布を見せて「どんな服が着たい?」と聞いてから仕立ててくれたのだそう。

布や素材を見て、触って、どんな形がいいだろう?

どんな服が着たいかしら?

そこが坂田さんの服作りの原点だ。

仕事場の隣にある小さな洗い場には、新商品よ、と敏子さんが眼を輝かせて言ったリネンコットンのパンツやスカートが洗いをかけられて吊るされていた。

じゃぶじゃぶ洗って毎日着たくなる、そんな素材感。

「まだどこにもだしていないから、今度Shoka:さんに初めてだすのよ」

と、うれしいお言葉。

パンツやスカートになる前の素材を見た時に、敏子さんが手にしたのはどんな状態の布だったのだろう?

糸だったのかもしれない。

指で触って、手のひらでさすったかもしれないし、布を鏡の前で腰の当たりにあててみて、スカートかしら?パンツかしら?どんな形がいいかしら?

そんな風に、素材のなりたい形を探したのかもしれない。

一階の目白通り沿いにある mon Sakataのショップに並んだお洋服たち。

どれもこれも肌に触れた時の感触が良さそうで、なで回したくなるような風合いだ。

春夏のお洋服たちはちゃんと出来上がっていた事にもほっとしながら、小さなショップの中をぐるぐる回った。

みんなが大好きなアームウオーマーもある。

私は東京に行くと、時間を作っては坂田さんへ会いにいく。

お食事をしたり、お酒を飲んだり、家族揃ってカラオケに行ってみたり。

何度も会っているけれど、いつも何かしら新鮮さを感じる。

それは坂田敏子さんという人が、そのまんまの視線でものを見たり感じたりしている人だからかもしれない。

とらわれないでものを見る。

そのまんまの存在を、感覚で感じてみて、形を探る。

そんな事を繰り返すうちに素になったのか、それとも最初から素に近い人だったのか。私には分からないけれど、その両方かもしれない。

坂田敏子さんの作る服は、素材感が素直に出ていて着やすい。

身体がリラックス出来る服。

そしてちゃんと、背筋は伸びるデザイン性もある事がまたまたうれしく愉しいのだ。

力を抜いて、素に帰る場所が身近にあるとうれしい。

そんな素材の服を日常着として着れることがうれしい。

坂田さんがそのまんまの目線で感じた素材が行きついた形。

偶数年の今年、沖縄で3度目の mon Sakata展がやってきます。

初めての人も数回目の人も是非、自由な発想が形になったようなその世界に触れにきて下さい。

2010年の初開催の時に買ったリネンのパンツはずいぶん履き込んで、当てまでしながら着ています。

私も新しいパンツやカットソー、着ていて楽しくなるようなのがもう少し欲しいのです。

「今年こそ晴れた日の沖縄の色が見たいわ~」

心からそれを願っている敏子さん。

なぜか沖縄に来ると雨で寒い春の日に当たってしまい、晴れた日の空や海や、ハイビスカスをまだ見た事が無いのです。

私はいいお天気になる事を祈るばかり。

皆さんも是非、18日の初日が晴れるよう祈っていて下さいね。

敏子さんと、そのお洋服たちに、会えることを心から楽しみにしています。

終了したイベントです

2年越しの mon Sakata展 vol 3

4月18日(金)~27日(日)

素材感も、色も、形も楽しみたい!

そんな人にはmon Sakataのお洋服がぴったりです。

毎日着たくなる、コーディネートも重ね着も楽しい。

mon Sakata展は、2年に1回。待ち遠しいのです。

2014年は、楽しいことが目白押し。過去2回の沖縄での企画展が雨だったという、坂田敏子さんも今年こそは晴れた沖縄の空と、輝く海が見たくてわくわくしていることでしょう。

お待たせしました。楽しみですね。

暮らしを楽しむものとこと

Shoka: